梁思成:辽代的一块木头(第4/6页)

梁思成不断地向北京市和中央国家领导人“冒昧上书”,提出他对中南海新建宿舍、长安街的规划,以及人民英雄纪念碑的设计等问题的意见和建议。这一年,林徽因被任命为北京市都市计划委员会委员兼工程师。她坚定地站在丈夫一边,大声疾呼保护古城区,保护古城墙。但他们微弱而执拗的呼声顷刻间即被时代的高强音淹没。一些报刊甚至开始对梁思成进行不点名的批评。世界上最大的城墙被拆除了,梁思成唯一能做的只是多看几眼。不谙事理的梁思成不明不白地失败了。他留下一段箴言:“北京古城所承载的信息,不是皇帝个人以及封建王公大臣的,是全民族的,是勤劳聪明的中国人用砖石垒成的史书。现在,人们不懂得她的珍贵,把她大卸八块随意糟蹋,五十年后,相信会有人后悔!”

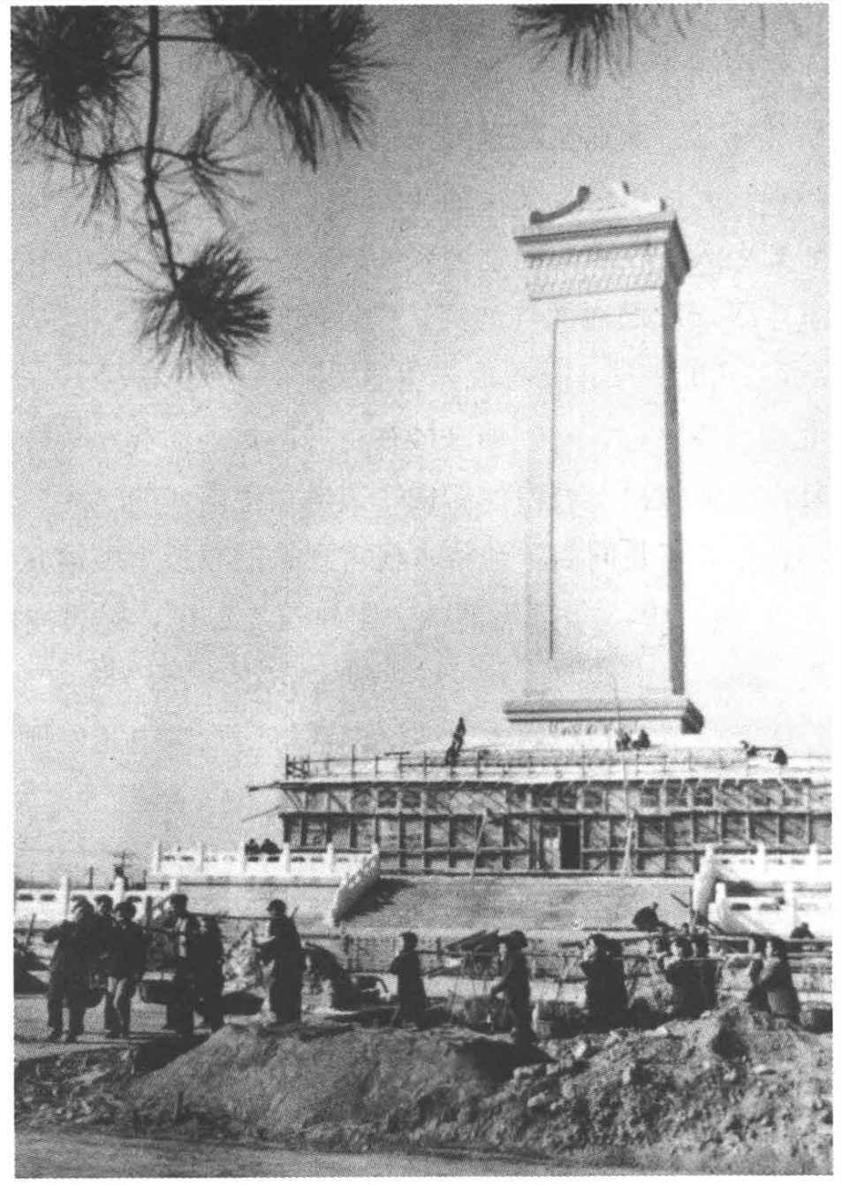

古代中国的房屋建筑在力学上有三个特色——飞檐、藻井与斗拱。飞檐是力的延伸,藻井是力的凝聚,斗拱是力的分配。梁思成与林徽因很快又找到平衡的支点。1950年6月30日,林徽因主持清华营建系师生设计的方案被全国政协一届二次大会选定为国徽,当全体代表以起立方式通过时,被特邀列席这次会议的林徽因无比激动地目睹了这一历史时刻。1952年,梁思成担任了北京天安门广场人民英雄纪念碑(简称“纪念碑”)的建筑设计主持人,林徽因也被任命为纪念碑建筑委员会委员。他就纪念碑的设计问题写信给北京市长彭真,根据北京城故宫中轴线这一体形环境,及纪念碑所处的具体位置,并从构图原理等各个方面来分析论证纪念碑应采取什么样的体形。梁思成几次生病住院,仍与夫人一起对纪念碑的设计方案作了无数次的修改。在碑的体形与环境的配合,及各细部的艺术处理上,他们反复推敲,考虑得无微不至。核心问题是寻找一种体现民族情感和民族心理的建筑形式。冥思苦想中,灵感如电光石火,骤然降临。1939年秋,梁思成曾带领营造学社的同事从昆明入川,沿着岷江、嘉陵江考察,他们兴奋地发现了四川遗存的汉阙——那是汉代建于宫殿、祠庙、陵墓门侧的一种石砌建筑,状如碑,上覆檐,檐下多有斗拱……于是,他提出纪念碑的设计可参考借鉴汉阙的造型,并获得了一致通过。林徽因与助手关肇邺一起,认真推敲,反复研究,先后画了数百张草图,终于完成了纪念碑须弥座的图案设计和碑身的全套纹饰。回忆那段日子,梁思成曾自豪地说:“差不多每天都在兴奋激动的心情中度过高兴愉快的一天。”

北京城的破旧立新正突飞猛进。建设单位为了改善城内的东西交通状况,准备拆毁位于古城中心的团城,以便把马路修得一平二直。中国向有临水筑台的传统,如秦代长乐宫有鸿台,三国时曹操筑铜雀台,南朝金陵建凤凰台等,但这些古迹早已不存,仅见史载。唯有这座团城古台还存活在世上,而今又要遭遇不测。忧心忡忡的梁思成首先苦口婆心地说服了苏联专家,但一些行政领导却坚持非拆不可。温文尔雅的梁思成一改平素的书生气,竟冲天一怒,拍案而起。他离开会场,径直到中南海西花厅向周恩来总理恳切陈词。周恩来终为所动,亲到现场勘察,最终保住了团城。

梁思成的“上谏”只能保住一些“盆景”,却不能守护一座城市。北京市委常委郑天翔在1953年的一篇文章中,毫不客气地批评另建“新北京”是“错误思想”。这年5月4日,北京市委就朝阳门、阜成门和东四、西四、帝王庙前牌楼影响交通的问题请示中央:拟拆掉朝阳门、阜成门城楼和瓮城,交通取直线通过;东四、西四、帝王庙牌楼一并拆除。同年5月9日,方案照准。时任北京市副市长的吴晗担起了解释拆除工作的任务,为了挽救四朝古都仅存的完整牌楼街不因政治因素而毁于一旦,梁思成与吴晗发生了激烈的争论。由于吴晗的言论,梁思成被气得当场失声痛哭。他不理解为什么当初解放军宁可流血牺牲也要保护下来的古建筑,现在却一定要把它们拆掉。其后不久,文化部社会文化事业管理局局长郑振铎邀请文物界知名人士在欧美同学会聚餐,在这次聚餐会上,林徽因与吴晗也发生了一次面对面的冲突。梁思成的学生罗哲文后来回忆:“拆历代帝王庙的牌楼,梁思成先生痛哭了好几天……”

由梁思成参与设计的“人民英雄纪念碑”的建筑工地。

老北京旧貌不存,一幢幢高楼在主城区拔地而起。梁思成只好退而求其次,他提出旧城内建新楼,须考量中国式的“大屋顶”元素。其实,他并不赞同简单地将古代宫殿式的屋顶生硬地套在西式建筑头上。早在1944年撰写的《中国建筑史》中,梁思成就认为这类建筑“颇呈露出其设计人对于我国建筑之缺乏了解,如(北平)协和医学院与(成都)华西大学,仅以洋房而冠以中式屋顶而已”。历史是一条连接过去、现在、未来的长河。他希望通过“大屋顶”体现“中国建筑的轮廓”,保存一点点历史的基因。