军团军功章之从攻陷君士坦丁堡到莫哈赤战役(第2/3页)

身为大帝,苏莱曼一世本领确实不凡。他一出手就攻克了前几任苏丹始终没能解决的两大难关:贝尔格莱德(1521年)和罗德岛(1522年)。

君主一鸣惊人,部下也不甘落后,奥斯曼行省部队只用了5年的时间(1521-1526)就摧毁了位于匈牙利人的第一道国土防线上的大部分要塞。

但这一切都未能让苏莱曼满足,他的野心是彻底灭亡匈牙利——这个号称“基督之盾”,与奥斯曼帝国全力对抗了上百年的强国,进军中欧,饮马莱茵河!

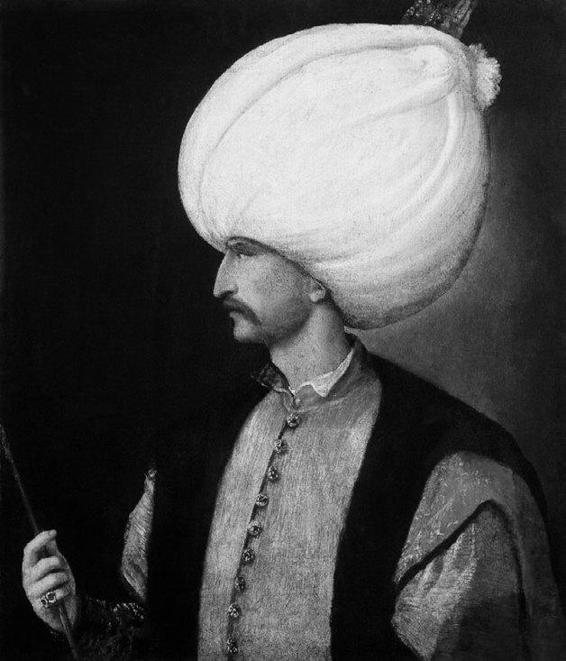

◎ 苏莱曼大帝。

1526年,机会来了。

法国与神圣罗马帝国为争夺意大利的控制权,爆发了第一次意大利战争。1525年2月24日,法军在帕维亚惨败于神罗军队之手,法王弗朗西斯一世被俘虏,在签订了耻辱的马德里条约后才获得自由。

弗朗西斯一世恼羞成怒之余,竟冒着基督教天下之大不韪,朝奥斯曼人求援,并怂恿后者进攻神圣罗马帝国。这正符合苏莱曼的战略计划,法国—奥斯曼同盟就此达成。

要从奥斯曼来到神圣罗马帝国,匈牙利是绕不开的。于是这个不幸的王国就此成了弗朗西斯外交政策下的牺牲品。

强大而健全的军事体系和动员体系是匈牙利人得以与奥斯曼人对抗多年,数经惨败却始终屹立不倒的不二法门。但经历了15世纪下半叶的短暂辉煌后,因为历任国王的无能统治,匈牙利的军事体系逐渐崩坏。小贵族们对军事事务失去了兴趣,城镇仅由小型雇佣军部队负责守卫,当一次次农民起义被残酷地镇压下去以后,就连旧式的,由农民组成的民兵组织都显得不再可靠了。

5年前的1521年,苏莱曼围攻贝尔格莱德期间,匈牙利国王亲自组织人马前往救援,然而军队集结的速度却慢得惊人。当援军好不容易组建起来的时候,却发现他们居然忘了携带补给物资,结果这支6万人的大军一仗未打就在饥饿与疾病的双重打击下溃散了。军事要地贝尔格莱德也落入奥斯曼人之手,给匈牙利人造成了巨大的恐慌。

2年后,主教柏尔·杜蒙尼成了南匈牙利地区的军事长官,但这名英勇的神职人员发现,举国上下竟无人响应他的热情号召。无奈之余,他只得自掏腰包,来加固第二道国土防线上的防御工事。

甚至当1526年4月26日,苏莱曼亲自率军从伊斯坦布尔出发的时候,匈牙利贵族还没有意识到这场危机有多严重。规定的集结期限到来的那一天,没有一个人来到托尔瑙的军营报道。年轻的国王路易二世只得以身作则,亲自率军出发。但他在战略决策上犯下了致命失误:与兵力明显占上风的奥斯曼人正面对决。而且在战场的选择上,他和自己的军事顾问们也错得离谱。他们决定在莫哈赤附近开战,那里虽是一片平原,但地面崎岖不平,且分布有松软、湿润的沼泽,这很不利于匈牙利骑兵作战。

相比匈牙利贵族的漫不经心和国王的粗疏大意,苏莱曼对待这场战役的态度显然严肃得多,奥斯曼军队在129天内推进了1500公里,以惊人的速度进入匈牙利境内。他们在进军途中几乎没有遇到敌军,因为当时匈牙利国王还在托尔瑙苦苦等待贵族们的部队呢。结果当路易二世还没出发的时候,奥斯曼人就已经渡过了萨瓦和德拉河,掌握了战场的主动权。

路易二世费了九牛二虎之力,总算集结了一支2.5万到3万人的部队。它主要分为三个部分:约翰·扎波良统率的特兰西瓦尼亚部队,负责守卫通往特兰西瓦尼亚阿尔卑斯山脉的通道,他们的人数在8000到1.3万人之间;路易二世亲自统率的主力部队(不包括为数众多的西班牙、德国、捷克和塞尔维亚雇佣军);以及另一支规模较小的由克罗地亚伯爵克里斯多夫·弗兰科潘所统领的约5000人左右的部队。而奥斯曼军队则为5到10万人,并拥有多达160门的加农炮。

无论是兵力、兵员素质还是装备,匈军都处于下风,但他们还有一个可用的优势:精力。匈军利用主场之便,抢先赶到了战场,并得到了充分休整。而奥斯曼军却刚刚冒着酷暑完成了一次强行军。匈军本打算把土军一一分割,消灭,当疲惫不堪的土军挣扎着穿过沼泽地的时候,马扎尔人(即匈牙利人)本可以做到这一点,但他们却没有乘机发动攻击,因为他们认为这是很不符合骑士精神的。在这种思想的支配下,匈牙利人丧失了最后也是最好的一次机会。

匈牙利人的另一个毛病是抱残守缺,没有创新精神。他们没有吸取法王在帕维亚战争的教训,军队仍以重装骑兵为主力。这一兵种开销巨大,但在火器普及的年代却早已显得陈旧过时。种种失误累加起来,匈牙利人的悲惨命运可以说在战前就已经决定了。