实战运用(第2/5页)

两军的战术、装备和兵员素质十分接近,使得苏伊萨会战十分激烈而漫长。双方的重步兵队伍进行了一段漫长而不分胜负的交战,最后,首先败退的是罗马方的第一排青年兵。罗马执政官普布利乌斯·德西乌斯·穆斯(Publius Decius Mus)带领第二线的成年兵加入战斗,结果在与拉丁同盟成年兵的交战中再次战败,本人被杀。另一名执政官提图斯·曼利乌斯·托奎图斯(Titus Manlius Torquatus)此时以新兵(Roraii)和候补兵(Accensi)组成劣质的第三战线,却将精锐的后备兵组成额外的第四战线保留实力。同样耗尽了前两线兵力的拉丁同盟,相信罗马军队已经山穷水尽了,于是他们投入了自己的后备兵发动决定性的进攻。

第三线的接触中,拉丁同盟的后备兵以摧枯拉朽之势摧毁了罗马的对手,但也因此耗尽了自身并不出众的体力(这些较老的兵员在作战技巧上比较擅长,但因年龄因素体力较差)。这时,曼利乌斯再投入埋伏已久的后备兵,发动决定性的反突击,这个行动反而将拉丁同盟精疲力竭的三线部队击溃,罗马人艰难地获得了胜利。

以较为出色的预备队运用和轮换体系为基础,得到了萨莫奈军队的不少成功经验后,罗马军队在公元前4世纪至公元前3世纪平稳发展,并在第二次布匿战争期间迎来一个飞速发展期。汉尼拔神乎其神的用兵,以及迦太基军队在骑兵上的明显优势,将萨莫奈战争期间罗马军队侦察差劲、易受伏击的缺点展现得淋漓尽致,更造成了罗马军队在特雷比亚河与特拉西梅诺湖的惨败。

而大西庇阿等一批罗马指挥官的迅速崛起,则为军团战术的改良提供了坚实的基础。在原来的三线阵、预备队战术和步兵中队体系基础上,大西庇阿在公元前206年的伊利帕会战(Battle of Ilipa)中的指挥艺术尤其值得称道,甚至可以被视为第二次布匿战争中步兵运用的顶峰水平。

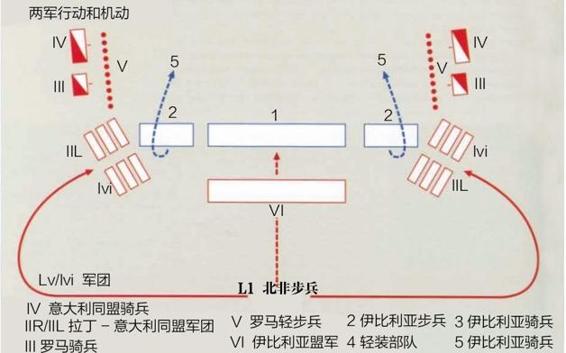

吉斯戈之子哈斯德鲁巴在伊比利亚西部招募新兵,拼凑了一支有5~7万名步兵、4500名骑兵和32头战象的军队,向东进发寻求和西庇阿会战。在伊利帕附近,西庇阿带领4.5万名步兵和3000名骑兵等待着,这包括了一部分当地的西班牙盟友。两支军队的宿营地接近,前哨游击战斗持续了数天。每天早上,哈斯德鲁巴都把自己的北非步兵部署在中央,西班牙人部署在两翼,战象位于战线前方;西庇阿也每天把罗马人排列在中央,把西班牙盟军安排在两翼。每天两人这样列阵,然后谁也不进军,日落时就返回营寨。当这种行为成为习惯后,大西庇阿悄悄开始改变他的部署。

一天早上,西庇阿让全部人饱餐一顿并在日出前就全副武装,然后让轻步兵和骑兵突袭迦太基营地,主力同时出营排列,但是西班牙人换到中央,而把罗马人放在两翼。哈斯德鲁巴没来得及让部队吃早饭就开始按往常习惯列阵,双方的轻步兵开始前哨战。西庇阿一直等待到中午,当饥饿开始让迦太基军队困扰时,他突然停止游击作战,全军开始前进。

侧翼的罗马人快速前进,所有的步兵百人队和骑兵中队都未按“棋盘式”部署,而是交错了一下成为纵队,然后直接冲向对方的战线。在这里我们可以看到,三线的各一个步兵中队组成一个整体的大纵队,这或许代表此前诞生不久的军团步兵大队制度,已经成为罗马步兵战术的一个常态。当接触后,单个步兵大队的纵队迅速展开成为横队,骑兵和轻步兵立即从纵队中绕到侧面迂回对方侧翼。哈斯德鲁巴来不及作出反应,他的战象首先遭到轻步兵的射击而发狂,遭到践踏的西班牙人随之陷入了崩溃。中央的北非步兵只是在暴雨的掩护下才躲过被围的噩运。

伊利帕会战险些成为一次坎尼式的、以少围多的经典战例,大西庇阿的客观条件甚至不如在坎尼的汉尼拔,他的骑兵实力占不到优势。罗马军队出色的侧翼行动是以高效的步兵行动为基础的。伊利帕会战中步兵大队的组织革新,连同对步兵中队的高效指挥,成为波利比乌斯时期罗马军团的精华所在。这样的发展成果,将会在与古典时期另一大步兵劲旅——马其顿方阵的交战中,得到考验和证明。

◎ 大西庇阿在伊利帕会战中的机动。

公元前199年8月底的班尼萨(Banitza)隘口之战,是第二次马其顿战争初期的一次小规模战斗,这次战斗相当明确地展示了罗马军团相对于马其顿方阵的地形适应性优势。准备利用北部路径进入马其顿本土的罗马军团,在马其顿国王腓力五世有效的坚壁清野战术面前几乎陷入了绝境。苏尔比西乌斯(Sulpicius)带领的罗马军队在缺乏补给的情况下,试图强行突破这一隘口。在被森林覆盖的破碎地形上,腓力五世完全无法部署他的方阵主力,只得以有限的克里特轻盾兵防守战线。结果在数量和装备上均占优势的军团,轻松地逐退了克里特人,腓力五世被迫放弃了这一险要。尽管战役本身不是决定性的,苏尔比西乌斯也无力从班尼萨直接进入马其顿本土(他的军力仅与腓力五世相当,在长时间的补给缺乏后,他的部队士气受损严重),但这次行动却使得腓力五世大半年的成功防御功亏一篑。