中篇 以国家之名(第5/8页)

原保安总团的刘仁义这样回忆当初中国士兵是怎么对付日军战车的:“他们的战车我们怎么对付?自告奋勇捆起了炸药,他的战车来了轧我们的单兵,辗轧之下我们的人牺牲一个,他们的战车也牺牲一架,就是那么干。我们又没有炮什么的,我们都是陆军,可怜哪,我们那时候的武器差呀。”

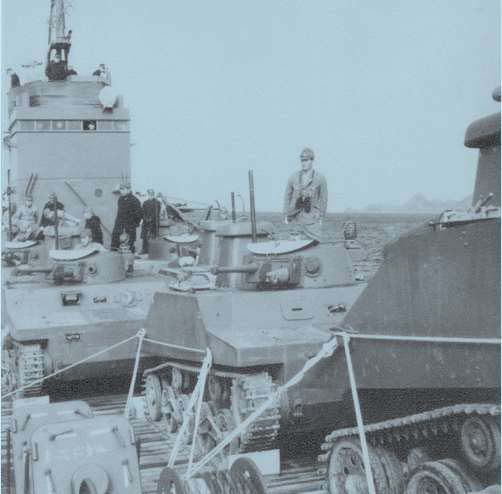

日军用军舰运送来增援的坦克。日军坦克其实铁皮不厚,但在火力孱弱的中国士兵面前,已经算得上一头头怪兽

但是,比武器装备落后更让人印象深刻的,是中国士兵在战斗素质、训练水平和现代化战争的配合演练上的巨大差距。

比如和胡家骥二一六团一起进攻汇山码头的,还有杜聿明的南京装甲团——这是当时中国军队仅有的一支坦克部队。结果参加战斗的坦克战车全部被击毁。

在整个淞沪会战中,中国的步兵基本上不知道怎么和坦克战车进行协同作战。坦克战车手们认为步兵老是躲在自己后面而不懂得火力掩护,而步兵们则认为,你坦克自己有装甲,为什么不让我们躲,还要我们配合掩护?

同样成问题的还有“步炮协同”。为了打上海,蒋介石也派出了自己最好的炮兵团。但是在攻击时,炮兵和步兵却缺乏实战协同演练,最终往往是步兵在没有炮兵支援的情况下,以血肉之躯向敌方阵营发起冲锋。

还有就是从指挥官到士兵暴露出的现代化战争经验不足的问题。

桂军是当时地方军中公认的最能打的部队,白崇禧也憋足了劲想让桂军在淞沪会战树一面旗帜,所以,在一次南翔和真如反击战中,他一下子投进去了桂军6个精锐师。

不料,由于事先没有进行火力侦察和压制,冲锋前的烟雾弹又因为风向原因被吹反了方向,步兵在没有炮兵掩护的情况下就勇敢地冲向日军阵地,成了对方交叉火力的活靶子——桂军士兵虽然抱着必死的信念拼命向前冲锋,但绝大多数好男儿都倒在了日军的重机枪火力之下。

只打了一天,桂军6个精锐师就全垮了,光旅长就阵亡了两个。

在这样的情况下,尽管中国军队的斗志毋庸置疑,却不可避免地出现了巨大的伤亡。按照第九集团军司令部作战科科长史说的回忆:“一个团整整齐齐地上去,两天之后,就留下了几副伙食担子。”

其实何止是一个团。当时中央军的一个师上去,能顶一个星期;杂牌军的一个师上去,可能三天就被打残了。连见多识广的第三战区司令长官冯玉祥也忍不住感叹:“淞沪战场真是一个血与肉的大熔炉。”

淞沪会战开战10天,作为一线总指挥的张治中又急又愧:在上海的中国军队一开始的数量是日军的十倍之多,虽然猛攻猛打,却始终无法实现突破,最终让日军固守待援的战略意图实现。

为此,蒋介石把自己着力培养的亲信陈诚也调了过来,担任第十五集团军总司令,实际上就是负责指挥淞沪会战。

但是,战况依旧没有改观。

随着登陆增援的日军大幅度增加,中国军队的处境越发艰难。

7

1937年9月7日凌晨,姚子青最后望了一眼上海宝山县城。

姚子青是九十八师五八三团三营的营长,他得到的任务,是一个只有开始没有结束的任务:死守宝山。

当淞沪会战快打到一个月的时候,中国军队在初期建立起的优势已经荡然无存。随着拥有巨大优势的日军大部队源源不断地增援,中国军队的多处防守阵地被突破,日军的登陆地点很快就要连成一线。

而宝山,就是登陆地点中的一个关键枢纽。

自9月5日凌晨开始,日军在舰炮和飞机的协助下,调集大量坦克猛攻宝山城门。姚子青率全营500多人死守不退。久攻不下的日军开始发射大量燃烧弹,宝山县城顿时陷入一片火海。

姚子青告诉残存的全营士兵:“人从生下来就注定要死,但好汉死要死出个样子。今天,三营谁也不许后退一步,谁也不许苟且偷生,让日本人看看咱中国人的骨气!”

每一个士兵都遵从营长的教导,即便在日军攻进县城后,依旧依靠每一个屋顶、每一条街巷、每一堵断墙,与日军展开巷战。子弹打完了,就用砖头、用木棒,甚至用牙齿咬。

最终,除了一个奉命出城报告战况的士兵外,自姚子青以下,三营全体殉国,无一人生还。

宝山的失守,导致上海北部的罗店防线失去了坚守意义——之前这块阵地已经几经易手,中日双方在这块弹丸之地都投入了超乎想象的重兵。

为了守住罗店,蒋介石把自己手里残存的好牌都投了进去,包括在之后让日军最心存忌惮的王耀武的五十一师(后扩编为七十四军),以及他自己的得意门生胡宗南率领的第一军第一师。