斯堪的纳维亚半岛:瑞典王国和挪威王国治下的领地(第3/4页)

瑞典人和挪威人以及丹麦人一样(也许可以说:和英国人以外的所有日耳曼血统的民族一样),坚信人类智力的潜能是无穷的。瑞典的科学家们有着自由地发挥其聪明才智的空间,因此他们的化学家就在木材加工的废料中作出了许多重要发明和重要改进,他们变废为宝,从这些废料中提炼出电影胶片和人造丝。

斯堪的纳维亚山将半岛分为两部分,瑞典恰好处于完全没有遮挡的寒冷的那一面饱受了恶劣气候之苦,所以它的农业发展水平还要比挪威略胜一筹。由于寒冷,这里的人们特别喜爱鲜花。冬天漆黑而漫长,家家户户都用鲜花和绿色灌木来保持春天的明媚。

在许多方面,瑞典与挪威还有不同之处。在挪威,昔日的封建制度随着黑死病一同消亡了,这场发生在中世纪末期的灾难打消了北欧人的雄心与活力。在瑞典却正好相反,土地高度集中所带来的巨大利益使这个国家的贵族阶级仍然保留至今。虽然这个国家现在是由社会党控制(就像大部分欧洲国家一样),但是斯德哥尔摩仍然是一个有贵族气息的城市,它严格保持着优雅的宫廷礼仪,与高度民主化的奥斯陆和哥本哈根形成了鲜明对比。

也许,它的政治体制发展也是这个国家的地理环境的一个直接结果。它的邻国挪威面临着广阔的大西洋,而它所面对的只是一个内陆海,它的全部经济发展与历史文化都与波罗的海紧密相连。

当斯堪的纳维亚半岛还是一片人烟稀少的荒漠之地时,就很难把西部的挪威人与东部的瑞典人区分开来。对于外人而言,他们都是斯堪的纳维亚人。如果可怜的人们在说那句著名的祈祷词“仁慈的上帝,请从斯堪的纳维亚人的怒火中解救我吧”,他们并不能区分是哪一部分斯堪的纳维亚人使他们惶恐不安。

10世纪之后,情况有所转变。居住在北方斯维阿兰(其首府坐落在梅拉伦湖,现代瑞典首都斯德哥尔摩就建在该湖岸边)的瑞典人与居住在南方哥得兰的哥特人之间爆发了战争。这两个民族血缘关系极近,并且还供奉相同的神(供奉该神的城市就在今日乌普萨拉的位置,而乌普萨拉是北欧最古老最重要的大学城),可是他们的内战却持续了200多年。内战严重削弱了国王的势力,同时又大大增强了贵族的实力。就在这期间,基督教传入了斯堪的纳维亚半岛,教士和僧侣站在贵族一边(在大多数国家,情况刚好相反),最终,瑞典王室衰落了,丹麦王室开始了对这个国家长达150年的统治。

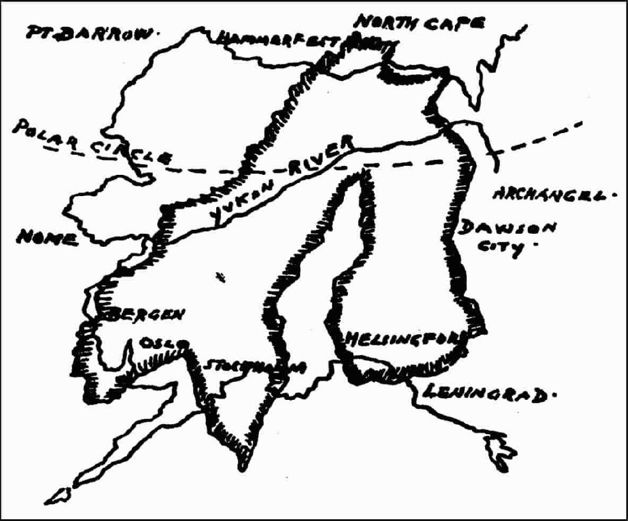

墨西哥湾暖流的杰作

59万平方英里的阿拉斯加只有6万人口,43万平方英里的挪威、瑞典和芬兰却有1200万人口。

欧洲这时几乎都忘记了瑞典的存在,直到1520年,西方世界被一件骇人听闻、罪不容恕的谋杀案所震惊,这件罪行甚至使整个人类蒙羞。在那一年,丹麦国王克里斯蒂安二世邀请瑞典所有的贵族首脑参加一次盛大的宴会——这次宴会的目的是想一劳永逸地解决丹麦国王与其亲爱的瑞典臣民之间全部的矛盾冲突。宴会结束后,所有的座上宾突然变成阶下囚,他们要么被斩首,要么被溺死。只有一人幸免于难,他就是当时正在德国避难的古斯塔夫,他的父亲埃里克·瓦萨在几年前就已经被这位国王下令斩首。古斯塔夫听说这次谋杀后,立刻动身返回了故国,在自耕农中发动了一场革命,并最终将丹麦人赶出了瑞典。古斯塔夫自立为王,成为瑞典新一代国王。

自此而后,这个奇特的小国拉开了它在国际舞台上绚丽辉煌的一幕。这个曾经忍饥挨饿的国家不仅成为欧洲捍卫新教最坚强的斗士,还成为抵御不断强大的斯拉夫人威胁的最后一道堡垒。这些俄罗斯人,经过默默无闻的几个世纪之后,最终走上征战讨伐的历程。他们渴求海洋,并不断地向海洋进军,时至今日,他们还是不达目的决不罢休。

显然,瑞典是唯一一个感受到这种威胁的国家。于是,在整整两个世纪里,他们将全部精力都用来对付俄罗斯人,将俄罗斯人阻止在远离波罗的海海岸的内陆地区。然而,瑞典最终还是要输的。这场旷日持久的战争也耗尽了瑞典的全部财力,但只延缓了几十年俄罗斯人强悍的进军,他们最终还是来到了波罗的海。战争结束后,瑞典失去了大部分波罗的海的出海口,失去了对芬兰、英格门兰(今圣彼得堡在地)、爱沙尼亚、利文兰和波美拉尼亚的统治,沦为二流国家。它的领土面积只剩下17.3万平方英里(介于美国亚利桑那州和得克萨斯州之间),人口略微超过600万。