后记(第2/4页)

在这次大战之前的几年里,一时风起云涌地产生了各种专门性质的社会学,好像孟汉(Karl Mannheim)的知识社会学,Joachim Wach的宗教社会学,叶林(Eugen Ehrlich)的法律社会学,甚至人类学家斐司(Raymond Firth)称他We,the Tikopia的调查报告作亲属社会学。这种趋势发展下去,都可以独立成为知识学、宗教学、法律学和亲属学的。它们还愿意拖着社会学的牌子,其实并不是看得起老家,比政治学和经济学心肠软一些,而是因为如果直称知识学或宗教学就不易和已经占领着这些领域的旧学问相混。知识学和知识论字面上太近似,宗教学和神学又使人不易一见就分得清楚。拖着个“社会学”的名词表示是“以科学方法研究该项制度”的意思。“社会学”这名词在这潮流里表面上是热闹了,但是实际上却连“剩余社会科学”的绰号都不够资格了,所剩的几等于零了。

让我们重回到早期的情形看一看。在孔德和斯宾塞之后有一个时期许多别的科学受了社会学的启发,展开了“社会现象和其他现象交互关系”的研究,我们不妨称作“边缘科学”。这种研究在中国社会学中曾占很重要的地位。我记得在十五年左右以前,世界书局曾出过一套“社会学丛书”,其中主要的是:社会的地理基础、心理基础、生物基础、文化基础等的题目。孔德早已指出宇宙现象的级层,凡是在上级的必然以下级为基础,因之也可以用下级来“解释”上级。社会现象正处于顶峰,所以从任何其他现象都可以用来解释它的。从解释进而成为“决定论”,就是说社会现象决定于其他现象。这样引诱了很多在其他科学里训练出来的学者进入社会学里来讨论社会现象,因而在社会学里引成了许多派别:机械学派、生物学派、地理学派、文化学派。苏洛金(Sorokin)曾写了一本《当代社会学学说》来介绍这许多派别。这书已有中译本(黄凌霜译,商务印书馆出版),我在这里不必赘述。

虽则苏洛金对于各家学说的偏见很有批评,但是我们得承认“边缘科学”的性质是不能不“片面”的。着眼于社会现象和地理接触边缘的,自不能希望他会顾到别的边缘。至于后来很多学者一定要比较哪一个边缘为“重要”,因而发生争论,实在是多余的。从边缘说,关系是众多的,也可以是多边的,偏见的形成是执一废百的结果。社会学本身从这些“边缘科学”所得的益处,除了若干多余的争论外还有多少,很难下断语,但是对于其他科学却引起了很多新的发展,好像人文生物学、人文地理等等,在本世纪的前期有了重要的进步,不能不说是受了社会学的影响。

社会现象有它的基础,那是无从否认的;其他现象对社会现象发生影响,也是事实;但是社会学不能被“基础论”所独占,或自足于各种“决定论”,那也是自明的道理。社会学躲到这边际上来是和我上述的社会科学分家趋势相关的。堂奥既被各个特殊社会科学占领了去,社会学也只能退到门限上,站在门口还要互争谁是大门,怎能不说是可怜相?

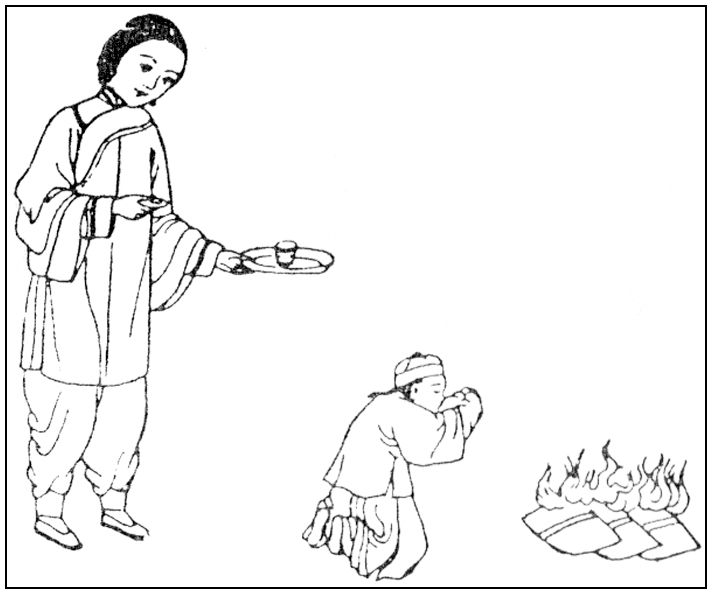

为亡灵焚烧供品的民间信仰

社会学也许只有走综合的路线,但是怎样综合呢?苏洛金在批评了各派的偏见之后,提出了个x+1的公式,他的意思是尽管各派偏重各派的边缘,总有一个全周。其实他的公式是“综合”不如说是“总和”。“总”是把各边缘加起来,“和”是调解偏见。可是加起来有什么新的贡献呢?和事老的地位也不够作为一门科学的基础。社会学的特色岂能只是面面周到呢?

社会现象在内容上固然可以分成各个制度,但是这些制度并不是孤立的。如果社会学要成为综合性的科学,从边缘入手自不如从堂奥入手。以社会现象本身来看,如果社会学不成为各种社会科学的总称,满足于保存一个空洞的名词,容许各门特殊的社会科学对各个社会制度作专门的研究,它可以从两层上进行综合的工作:一是从各制度的关系上去探讨。譬如某一种政治制度的形式常和某一种经济制度的形式相配合,又譬如在宗教制度中发生了某种变动会在政治或经济制度引起某种影响。从各制度的相互关系上着眼,我们可以看到全盘社会结构的格式。社会学在这里可以得到各个特殊的社会科学所留下,也是它们无法包括的园地。

以全盘社会结构的格式作为研究对象,这对象并不能是概然性的,必须是具体的社区,因为联系着各个社会制度的是人们的生活,人们的生活有时空的坐落,这就是社区。每一个社区有它一套社会结构,各制度配合的方式。因之,现代社会学的一个趋势就是社区研究,也称作社区分析。