第二章 弄权 谁是皇帝(第2/2页)

据《新唐书》。

前前后后,正好掉了个儿。

武后能够走到这一步,完全因为她的深谋远虑,也因为大家都小看了这女人。人们以为,她要求参加封禅,不过是爱出风头;上书谈论改革,不过是心血来潮。没想到前者是在造舆论,后者是在讲政治,都有良苦用心。

女人往往被小看,这让武后心中窃喜。

因此,当她提出要召集文学之士编撰书籍时,也没引起特别的注意。李治甚至抱着无所谓的态度,放手让她去抓这件“无关紧要”的事情。而且,尽管皇后特地提到了“以史为镜”的名言,还是没人想到与当前政治有什么关系,更想不到一个女人会有那么大的政治兴趣和野心。

直到有一天,北门学士出现在朝堂。

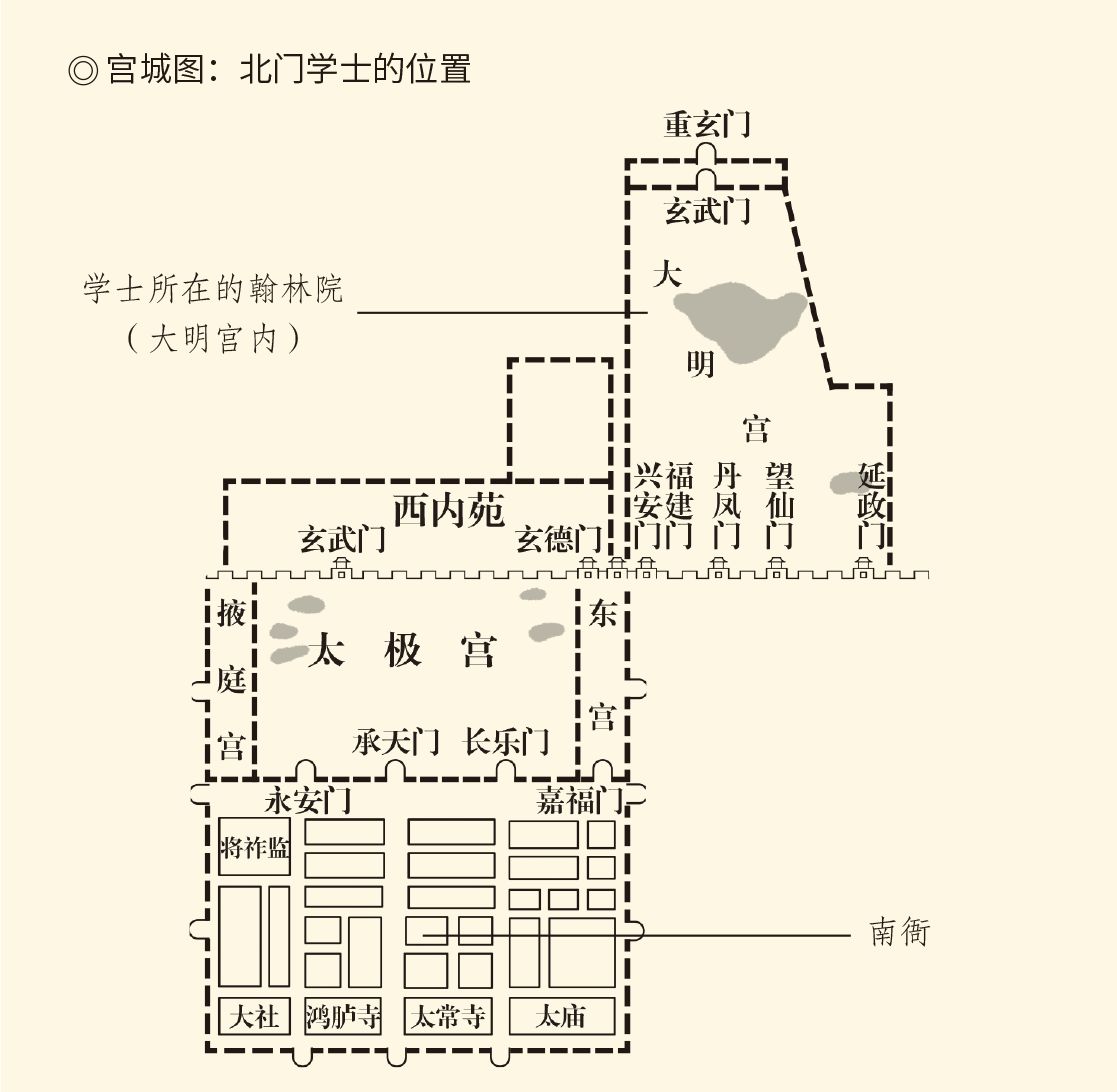

北门是皇宫的后门,依法只有皇帝、后妃、太子和王公才可以出入。武后却奏请高宗批准,特许这些撰稿人从北门进宫。看看地图就知道,皇后的目的很明确,就是要绕过宰相和百官办公的南衙。因此,这些人的任务绝不仅仅只是编写《列女传》之类的玩意,他们还有参决政事权。

只不过,是秘密的。

秘密总要公开,北门学士当中也终于有人不再只是悄悄待命于玄武门,而是堂皇地走进政事堂,成为参加国务会议的宰相。这个时候,人们才恍然大悟:原来皇后不但要研究历史,还要改写历史;不但要组织写作班子,还要组织顾问班子和行政班子。天后并不是吃饱了饭没事做。[40]

这是不流血的“玄武门之变”。

变革早就在慢慢进行。显庆四年(659)六月,以《姓氏录》替代《氏族志》的诏令从宫中发出。贞观时代的《氏族志》是一部家世门第的排行榜,明确标出了各家各户的社会地位。因此这一目录的修订,便有着类似修宪的意义。

许敬宗和李义府是此事的始作俑者。后者甚至将已经流行的《氏族志》统统收缴上来予以销毁,因为书中没有他们家的地位。许敬宗却是要拍武则天的马屁,而且他提出的改版理由,就是前书将武后的家族视为寒门小姓。[41]

结果,新编《姓氏录》便取代了《氏族志》。武氏家族跟李唐皇室并列为一等,许敬宗和李义府由于是宰相也列为二等,五品以上官员的家族全部榜上有名,没有一官半职的旧士族则被淘汰出局。如此以官本位批判血统论,对于传统观念当然是颠覆。因此《姓氏录》一出,舆论哗然。

武则天却不管什么舆论不舆论,此后她还要用科举制度进一步摧毁门第观念。实际上《姓氏录》的出笼时间十分值得注意:两个月前,长孙无忌被诬谋反;三个月后,无忌被逼自尽。关陇勋贵倒下,寒门庶族起来,绝非偶然。

此时,距离她封后才三年多。

由此可见,武则天从一开始就在做准备。她的准备工作做得很足,积累的政治资本也不少——就在她垂帘听政三年多以后,李绩攻陷平壤,高句丽灭亡。隋唐两代三位皇帝没能做到的事情,她做到了。这时恐怕就连其政敌,也不得不承认她是大唐实际上的皇帝,而且称职。

那么,她能得到皇帝的名分吗?

能。只不过要流血。

[35]见两《唐书》之李义府传。但两《唐书》对高宗之后的反应记载不同,《旧唐书》称“上亦优容之”,《新唐书》称“帝由是不悦”,本书认为《新唐书》是。

[36]以上均见《新唐书·上官仪传》,《资治通鉴》卷二百一。《新唐书·则天武皇后传》所记略同。

[37]这段历史真相不明。《旧唐书·郝处俊传》称“高宗以风疹欲逊位,令天后摄知国事”,但系年于上元三年。《新唐书·郝处俊传》称“帝多疾,欲逊位武后”,未系年。本书所述两事均据《资治通鉴》卷二百二上元二年及《考异》。

[38]李治患病的时间先后是显庆五年(660),龙朔二年(662),咸亨四年(673)。

[39]见《旧唐书·高宗纪》上元二年三月。

[40]请参看两《唐书》刘祎之传。

[41]见《新唐书·李义府传》,《资治通鉴》卷二百显庆四年六月条。